Die Ausstellung »Das halbe Leben« im Bochumer Museum unter Tage beschäftigt sich mit dem Thema, auf das das Ruhrgebiet gebaut ist, und feiert zwei große Jubiläen der Ruhr-Universität Bochum.

Kohleförderung und die damit verbundene Industriearbeit haben das Ruhrgebiet zu einem dicht besiedelten Ballungsraum gemacht. Seit diese Form der Arbeit weg- oder weiterzieht, bastelt sich die Region aus Kunst, Kultur und Wissen eine neue Identität. Die aktuelle Ausstellung im Museum unter Tage bringt nun beide Identitäten zusammen und fragt auch ganz generell nach Formen der Arbeit. Sie heißt »Das halbe Leben« und feiert gleich zwei Jubiläen: 50 Jahre Kunstsammlung der Ruhr-Universität und 60 Jahre Ruhr-Universität.

Wer an der Ruhr-Uni Bochum studiert, kommt möglicherweise fast täglich an der »Sandmühle« des kürzlich verstorbenen Künstlers Günther Uecker vorbei. Sie ist Teil der Kunstsammlung mitten auf dem Campus. Gut sichtbar ziehen hinter hohen Fenstern leichte Schnüre ihre Kreise durch den Sand, ohne eine Veränderung zu hinterlassen. Es hat etwas Meditatives, sie zu betrachten. Es kann allerdings auch – für Studierende besonders fatal – die Vergeblichkeit allen Strebens vor Augen führen. Oder es bringt die Erkenntnis, die Albert Camus im »Mythos des Sisyphos« formuliert hat: »Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.« Ueckers Sandmühle ist jetzt zum ersten Mal umgezogen und Teil der Ausstellung im Museum unter Tage, die den Untertitel »Formen der Arbeit in Kunst und Geschichte« trägt. Die Schau ist so erstaunlich wie die Tatsache der universitären Kunstsammlung selbst.

Die Gründung der Bochumer Universität war 1965 ein Meilenstein in der sich wandelnden Geschichte des Ruhrgebiets. Dass es im 19. Jahrhundert eine Bevölkerungsexplosion erlebte und zu dem Ballungsraum wurde, der es heute ist, hat ausschließlich mit Kohleförderung und daran angeschlossener Industriearbeit zu tun. Schriftsteller Ralf Rothmann, der selbst in Oberhausen aufgewachsen ist, lässt seine Erzählerin im Roman »Die Nacht unter dem Schnee« beobachten, dass »niemand wirklich hierhergehörte und freiwillig diese Arbeit machte«. Finanzielle Not zwang die Menschen dazu, weil im Ruhrgebiet zwar schwere Arbeit, aber auch regelmäßige Gehälter und soziale Absicherung winkten. Die Gründung von Universitäten sollte der Region zu einem anderen Image verhelfen als das von der rußgeschwärzten Luft und den von schwerer Arbeit ermatteten und lungenkranken Menschen.

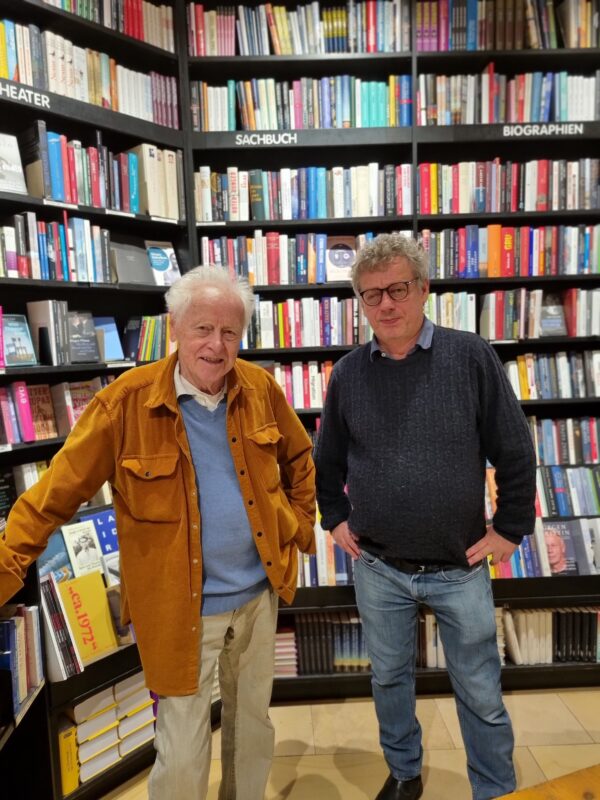

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Abteilungen der Geschichtswissenschaften der Hochschule – Archäologie, Geschichte und Kunstgeschichte – seit jeher einen Schwerpunkt auf die Erforschung von »Arbeit« legen. Deshalb hat auch das kuratorische Team um Professor Markus Heinzelmann (unter anderem Macher der jüngsten Gerhard-Richter-Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast) Werke aus der Kunstsammlung und neue Kunst zu diesem Thema zusammengebracht. Der Horizont der Schau ist so weit wie der der Kunstsammlung, die Antike, Moderne und Zeitgenössisches zusammenbringt und den Studierenden auf dem Campus damit ein Anschauungsmaterial bietet, das weit und breit seinesgleichen sucht.

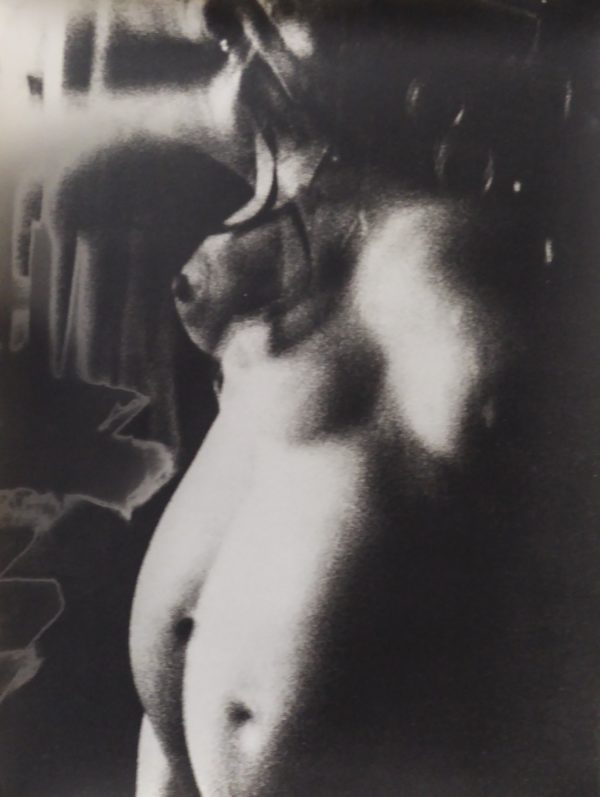

Die große Bandbreite macht sich gleich im ersten Raum der Schau bemerkbar: Da hängen Fotos aus der Serie »Die Mädchen der Royal-Bar«, die Johanna Jackie Baier von sexarbeitenden Trans-Frauen gemacht hat, neben einer attisch-rotfigurigen Kylix (also einer Trinkschale mit roten Figuren) von 475 v. Chr., die ein Gelage mit einer Prostituierten zeigt. Auch ausgewählte Münzen aus der antiken Münzsammlung der Uni sind ausgestellt, zum Beispiel Exemplare, die die Herkules-Aufgaben zeigen, die ursprünglich »Herkules-Arbeiten« benannt waren. Die Münzsammlung steht irgendwo zwischen allen Stühlen: Soll man sie als Kunst betrachten oder eher als historisches Anschauungsmaterial wie andere archäologische Ausgrabungsstücke aus der Alltagswelt? Jetzt haben einige Münzen es immerhin in ein richtiges Museum geschafft und werden dort toll präsentiert: mit Videos, auf denen Hände sie in Großaufnahme hin und her wenden und damit besser sichtbar machen.

Neues aus Bruchstücken

Die Dimensionen von Arbeit, die die Schau berührt, reichen von Konsumieren und Reparieren über Produzieren bis zu Transformieren. Getreu dem Spruch »Arbeit ist das halbe Leben« beleuchtet sie am Schluss auch »Muße und Sport« als die andere Hälfte. Neben antiken Gefäßen, die so repariert wurden, dass es kaum zu sehen ist, hat die koreanische Künstlerin Yeesookyung Werke geschaffen, die die Reparatur zur Kunst erhebt – krasser noch als in der japanischen Kunst des »Kintsugi«: Ihre Objekte bestehen aus Bruchscherben japanischer Keramiker, die sie mit Blattgold verklebt hat. Sie haben also keine ursprüngliche Form, die wieder instandgesetzt wird, sondern ergeben ein Neues aus Bruchstücken.

Die manchmal den ganzen Globus umspannende Sphäre der Produktion von Lebensmitteln, die den Konsumenten im Supermarkt verborgen bleibt, hat Michael Schmidt in seiner Fotoserie »Lebensmittel« sichtbar gemacht. Ganz anders Fotograf Andreas Gursky, der bekannt ist für seine in monate- oder jahrelanger Arbeit kleinteilig komponierten Riesenformate: Er hat sich mit der Transformation der Arbeitswelt auseinandergesetzt. In »Hamm, Bergwerk Ost« von 2008 zeigt er eine Schwarzkaue im Zechenbetrieb, also den Umkleideraum, in dem die Bergleute ihre bunte Alltagskleidung an Seilen bis unter die Decke ziehen. Vor schwarzem Grund sieht man nun hunderte dieser Kleiderpäckchen hängen. Die Seile schlängeln sich bis zum Grund, wo silhouettenhaft auch ein paar Menschen zu erkennen sind. Sie sind die verschwindenden Industriearbeiter der Region, in der 2018 die letzte Zeche geschlossen hat.

»Ich muss mich von dir verabschieden oder zumindest von dem Ruhrgebiet, welches seine Identität einzig in Kohle, Stahl und harter Arbeit wiederfindet«, schreibt Ferdinand Zander aus der Klasse für Kooperative Strategien der Kunstakademie Münster in einer ausgestellten Postkarte an das Ruhrgebiet: »Das geht nun wirklich nicht. Unsere Erde brennt und wir können einfach nicht so weitermachen wie früher.« Aber wie dann? Indem wir Künstliche Intelligenzen für uns machen lassen? Auch dieser Frage begegnet die Ausstellung mit Skulpturen aus dem 3D-Drucker, die Manuel Graf mithilfe von KI erstellte. Sind das noch Arbeiten eines Künstlers? Es bleibt spannend.

BIS 26. OKTOBER

MUSEUM UNTER TAGE, BOCHUM