Gleich zwei Ausstellungen in NRW widmen sich Künstler*innen der queeren Community: mit »Queere Moderne 1900 bis 1950« in der K20 Kunstsammlung NRW in Düsseldorf und »Fünf Freunde« im Museum Ludwig.

Die Geschichte der queeren Community ist von Leerstellen durchzogen. Diskriminierung, Verdrängung und Verfolgung queerer Menschen führte dazu, dass ihre Lebensrealitäten lange Zeit unsichtbar gemacht wurden. Schon immer sucht die Kunst in Zeiten von Verfolgung und Hetze Schlupflöcher. Bahnt sich mal offensichtlich, mal verklausuliert ihren Weg, um queeres Leben sichtbar zu machen. Dass diese Kunst ganz unterschiedliche Facetten haben kann, zeigt die von Anke Kempkes konzipierte Ausstellung »Queere Moderne 1900 bis 1950« in der Kunstsammlung NRW, die über 130 Werke von 34 internationalen Künstler*innen zeigt.

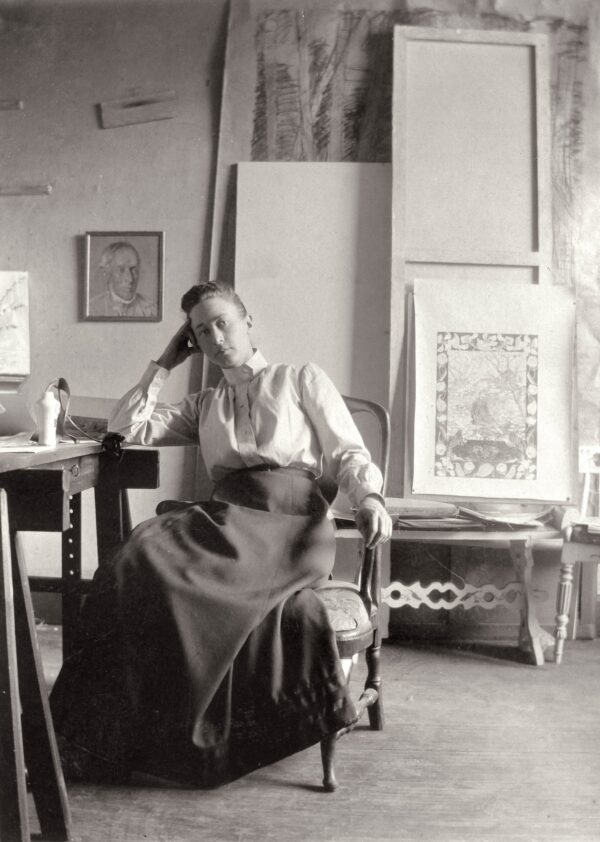

Drei junge Männer am Meer. Der eine oberkörperfrei, der andere nackt am Ufer sitzend, vom dritten ragt nur der Kopf aus dem glitzernden Wasser. Das Freilichtgemälde des britischen Künstlers Henry Scott Tuke (»The Critics«, 1927) zeigt eine private Situation dreier Jugendlicher, eine intime Atmosphäre am Wasser. Wesentlich surrealistischer geht es bei Pavel Tchelitchews »Personage« (Öl und Kaffeesatz auf Leinwand, 1927) zu, der düsteren Abstraktion einer sitzenden Person, deren Körperbau von geometrisch skizzierten Linien durchzogen ist. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Darstellungen menschlicher Figuren unweigerlich kulturell markiert sind? So wie es David J. Getsy in seinen Studien zur queeren Abstraktion hervorhebt? In einem anderen Gemälde blickt uns Romaine Brooks entgegen. Hier hat sich die Künstlerin 1912 selbst porträtiert, doch eigentlich brachte sie ihre Liebhaberinnen auf die Leinwand – und prägte damit die moderne lesbische Kunstgeschichte. Ihre mutmaßliche Geliebte zeigt auch Lotte Laserstein. »Ich und mein Modell« (1929/30) heißt das Bild, auf dem sie die körperliche Nähe zwischen ihr und ihrem Modell Traute Rose während einer Malsitzung einfängt.

Queeres Leben ging in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Avantgarde Hand in Hand und wurde doch im Kanon der Moderne nur selten berücksichtigt. Eine alternative Moderne zu erzählen – das ist deshalb das Ziel der Ausstellung in der Kunstsammlung. Dafür werden die kuratierten Werke in acht Kapitel sortiert, die unterschiedliche Positionen, Richtungen und historischen Kontexte berücksichtigen: Auf den Prolog folgen Moderne Arkaden, Sapphische Moderne, Surreale Welten, Queere Lesarten von Abstraktion, Queere Avantgarde und intime Netzwerke, Queerer Widerstand seit 1933 und ein Epilog. Bereits die Titel der Kapitel machen deutlich, dass die Ausstellung nicht nur unterschiedliche Kunstrichtungen porträtiert, sondern sich den Werken auch aus rezeptionsästhetischen und politischen Blickwinkeln nähert.

Begehren, Gender und Sexualität spielen hierbei eine ebenso wichtige Rolle wie Politik, Selbstverständnis, Verfolgung und Widerstand queeren Lebens.

In Köln treffen Freunde, Weggefährten, Liebhaber aufeinander

»As leaf with tree, / I long to be / With you«. So beschreibt John Cage die Beziehung zu seinem Lebensgefährten, dem Tänzer und Choreografen Merce Cunningham. Sein Gedicht »Poem. Cause: I love you« von 1943 wird im Epilog der Ausstellung »Queere Moderne« zitiert und schlägt eine Brücke: über den Rhein nach Köln ins Museum Ludwig. Denn auch hier widmet sich eine Ausstellung queerer Kunst – genauer gesagt dem Leben der bildenden Künstler Jasper Johns, Robert Rauschenberg und Cy Twombly, dem Musiker John Cage und dem Tänzer Merce Cunningham. »Fünf Freunde« heißt die Ausstellung im Museum Ludwig, die von Miriam Szwast mit Brit Meyer kuratiert wurde. Die Künstlergruppe um John Cage verband nicht nur ihr Schaffen, sondern auch ihre persönlichen Beziehungen: »Sie waren einander Freunde, Weggefährten, Liebhaber und Partner, sie arbeiteten eng zusammen und teilten eine ästhetische Sensibilität, die für die Entwicklung der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg und über ihren Kreis hinaus prägend war«, heißt es im Ankündigungstext des Museums.

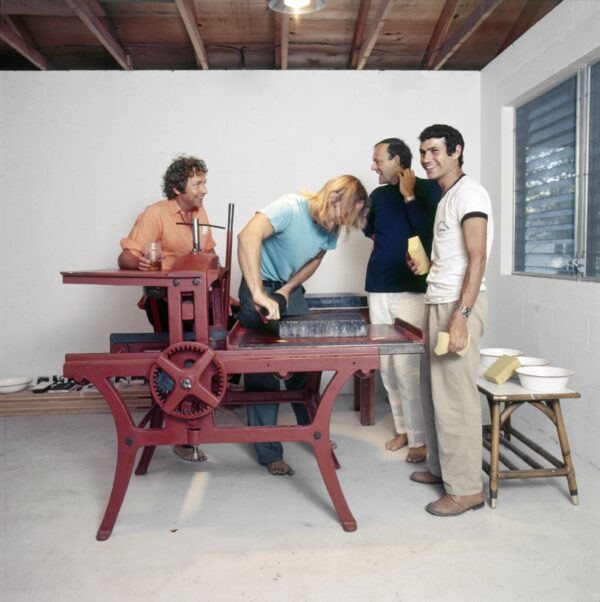

Mit mehr als 180 Werken, darunter Partituren, Filmaufnahmen, Bühnenrequisiten und Kostümen, widmet sich die interdisziplinäre Ausstellung dem Leben und Wirken der New Yorker Künstlergruppe, die längst als Ikone der Postmoderne gilt. »Fünf Freunde« richtet den Blick dabei auf die Schaffens- und Lebensphase seit den 1940er Jahren, die als eine der prägendsten Zeiten in der Künstlergemeinschaft angesehen werden kann: »Wir alle haben mit vollem Einsatz gearbeitet, jedes intensive Gefühl geteilt, und ich glaube, wir haben Wunder vollbracht, allein für die Liebe« beschreibt Robert Rauschenberg diese gemeinsame Zeit. Dabei sind die Erscheinungsformen dieser Wunder ganz unterschiedlich – und ihre gegenseitige Beeinflussung und gemeinsame Linie doch erkennbar. Immer im Subtext enthalten: queere Anspielungen und Codes im Bruch mit dem abstrakten Expressionismus, dem Camp zugewandt und der Politik kritisch gegenübergestellt. Teil der Ausstellung sind etwa Johns‘ berühmte Aneignungen der amerikanischen Flagge, Fotoaufnahmen von Cunninghams Dance Company, Twomblys Grafit-»Kritzeleien«, Johns‘ und Rauschenbergs Bühnenbilder, John Cages Gedichte und Songs, sowie Liebesbriefe zwischen ihm und Cunningham.

BIS 15. FEBRUAR, »QUEERE MODERNE 1900 BIS 1950«,

K20 KUNSTSAMMLUNG NRW, DÜSSELDORF

BIS 11. JANUAR 2026, »FÜNF FREUNDE«, MUSEUM LUDWIG, KÖLN