TEXT ANDREAS WILINK

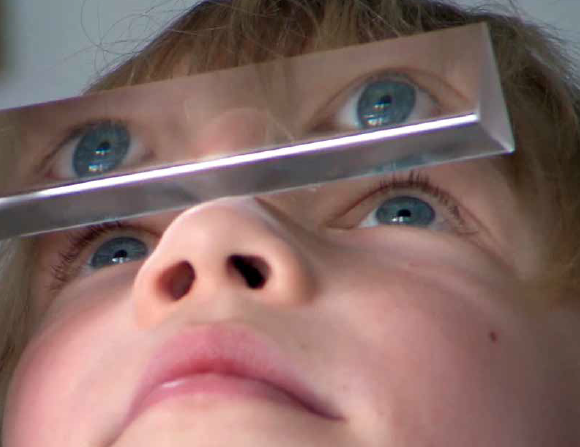

Da sitzt er vor seinem rot gestrichenen Sommerhaus inmitten von Wiesen und spricht von: Bildern. Erklärt sie, stiftet Zusammenhänge. Zeigt alte Stiche, die auch wie Wende-, Roll- und Wimmelbilder funktionieren und gedeutet werden können. Von der Schattenkunst, der Camera obscura, Laterna magica zu den Projektoren und komplexen Techniken – die Apparate, Blick- und Sehmaschinen und Gehirn-Imaginationen waren seine Wissenschaft. In seinem Haus in Mülheim an der Ruhr, der ehemaligen Lederfabrik am Fluss, steigt Werner Nekes in den Underground seiner fabulösen Kollektion, wo er auch schneidet, montiert, »Augenmusik erzeugt«, Perspektiven bewusst macht, Leinwand gestaltet, amalgamiert, die Wirklichkeit zersetzt und neu setzt.

Nekes (1944 bis 2017), in der Spätzeit körperlich etwas schwerfällig, geistig gelassen, aber neugierig, weise und wissend, kam uns vor wie ein kluges, altes Kind. Auch in diesem Film. »Das Leben zwischen den Bildern« (Kinostart: 9. Nov.) macht seine künstlerische Biografie von Beginn an bis ins Alter anschaulich: von seinem Kontakt zu Eva Hesse in den 1960er Jahren und der Kunst-Avantgarde, dem Zusammenspiel von Film und Malerei, der Hamburger Szene, den Kooperativen, dem Oberhausener Festival, bis in die weltweit begehrten Ausstellungen seiner Objekte. Nichts wird ausgelassen: die Begegnungen mit Schlingensief, der ihm eine Zeitlang assistiert hat, Helge Schneider, Wegbegleiter wie Bazon Brock, Freunde, Mitarbeiter und natürlich die Partnerin Dore O.

Der radikale Experimentalfilmer, Kunstprofessor, Magier, Archivar, Analytiker und Erforscher des optischen Mediums und seiner Phänomene seit der Renaissance, der Blick-Lenker, enzyklopädische Sammler, der das Historische nicht musealisiert, sondern als Forderung an die Gegenwart und Zukunft stellt, wie Alexander Kluge sagt, erhält durch Ulrike Pfeiffers Dokumentation ein verdientes Epitaph. Nekes’ Welt – eine Wunderkammer und er darin ihr großer Alchemist.

Duisburg ist immer Ort filmischer Selbst-Reflexion und der Betrachtung der eigenen Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehört auch Peter Braatz’ Hommage und Meditation »Blue Velvet Revisited«, die auratische Bilder aufruft, David Lynchs bizarre Atmosphäre rekonstruiert und neu codiert. Parallel bietet Duisburg ein Forum für den Diskurs des Politischen und einen Spiegel des Sozialen und seiner Spielregeln – in diesem Jahrgang besonders des Innerfamiliären.

Es ist kein Festival der schönen Bilder. Oder das Schöne war einmal. »Bickels (Socialism)« von Heinz Emigholz listet in – wie von ihm gewohnt – aller Stille die Architektur auf, die Samuel Bickels (1909 bis 1975) für Kibbuzim und Städte in Israel, Museen, Residenzen, Gedenk-, Vortrags- und Sportstätten entworfen hat. Es sind leichte Gebäude mit großen Fensterscheiben, Lichtbändern, offenen Ateliers, kommunikativen Sälen und weitläufigen Treppenhäusern, die den kollektiven Gedanken räumlich beantworten: Zugänglichkeit, Transparenz und Klarheit als Reaktion auf das irrational Undemokratische und Dunkelmännische. Damals standen sie für die Idee der besseren Welt, heute hat man die Bauten teils umgewidmet.

Überhaupt kann man ja sagen, die Duisburger Filmwoche kümmere sich um »Die anderen Plätze«. Es muss nicht der Rasen sein, aber im Ruhrgebiet dann vermutlich doch. So ist der Eröffnungsfilm des 41. Festivals (Regie: Marco Kugel & Simon Quack) dem Nationalsport gewidmet, zudem ein Heimspiel, angesiedelt in der Sportschule Wedau, drittens eine Geschichte, die etwas über Arbeit und Fitmachen für die Zukunft erzählt. Der Existenzkampf: Diejenigen, die nicht im Profi-Fußball das große Geld verdienen, aus dem Sicherungsnetz herausfielen, Zwangs-Pause haben und »zwei Schritte zurück« stolpern, die ohne Verein und im Wartestand sind, brauchen Motivation, psychologische Unterstützung und praktische Hilfe. Im Trainingscamp werden sie aufgefangen. Die jungen Männer halten noch fest an ihrem Ziel und der Karriere-Hoffnung und müssen doch mit dem Defizit, der Ernüchterung und Selbstbeschädigung klarkommen. Es fallen Vokabeln wie Optimierungsbedarf und Energie-Management. Sport erscheint als Vermarktungs-Technik. »Scheitern ist in dem System der Normalfall«, sagt jemand. Am Ende sieht man einen Spieler, der trainierend über leere Ränge springt – symbolisch die Hürden nimmt.

Der Neurologe und Bestsellerautor Oliver Sacks hat als die drei B’s, mit denen der Mensch seine Schwierigkeit haben kann, »Bonding, Belonging, Believing« benannt: also Bindung, Zugehörigkeit, Zutrauen. »Was uns bindet« heißt der Film von Ivette Löcker. Daheim, was ist das? Es könnte so schön sein: Haus und Garten, Eltern und Kinder. Ein Idyll im Salzburger Land. Das Ehepaar wohnt, aber lebt nicht mehr zusammen – 20 Jahre schon getrennt unter einem Dach. Das Glück ist ausgesiedelt. Die in Berlin lebende Tochter kehrt zurück, beobachtet den aus Vorwurf, Starrsinn oder Stillschweigen geprägten Alltag der Eltern, nachdem ihr und ihrer Schwester das alte Bauernhaus überschrieben werden soll. Schimmel sitzt in den Wänden, als habe sich das emotionale Erbe der Bewohner abgelagert. Spannungen und Verspannungen übertragen sich, die Filmemacherin liegt anfangs auf der Massagebank, um das Verhärtete zu lösen. Am Ende herrscht Waffenstillsand im festgefahrenen Kriegszustand der Eheleute.

Ein Festival bietet mehr als die Einzelanschauung. Der Zuschauer eines Gesamtprogramms findet oder erfindet Linien und Verstrebungen zwischen den ausgewählten Beiträgen. Dort in dem Dorf in Österreich, wo es an nichts fehlt und man die Wahl haben könnte, und hier in einem Flüchtlingscamp, wo es an allem fehlt und niemand die Wahl hat, aber wo trotz Betrübnis und Kummer harmonisches Eins-Sein mit sich spürbar wird, während diese Seelenruhe und Gleichmut dort in der festgefahrenen Ehe fehlen. »What the Wind took away« (Celik Helin & Matin Klingenböck): Zwei jesidische Mütter sind mit ihren Familien vor dem IS aus dem Irak in ein Camp im Südosten der Türkei geflüchtet. »Tauben ohne Flügel« seien sie, sagt eine der Frauen. Es scheint, als nähmen sie an, was ihnen widerfuhr. Sie pflegen Bräuche und Erinnerungen, halten den unhaltbaren Zustand aus, richten sich ein im Provisorium, pflücken Mangold, bepflanzen Beete, lassen Grün sprießen und gehen am Ende bildlich ins Ungewisse. Im Abspann erfährt man, dass die eine Familie Asyl in Deutschland erhielt, die andere sich nach Kurdistan in Sicherheit brachte. Vorläufig.

Fluchtlinien haben unterschiedlichste Ausgangspunkte, aber ähnliche Ziel-Ergebnisse. »Familienleben« (Irina Heckmann) ist das Generationen-Porträt von Russlanddeutschen, die nach der Erfahrung in Stalins Lagern emigriert sind, aber ihre Heimat hier nicht gefunden haben, wo alles anders ist, die Aussiedler niemand nach etwas fragt, Arbeit bloß Arbeit ist und kein »Feiertag«, wie es eine Frau empfindet. Gefühle haben sie eingefroren, Bitternis ist den Gesichtern eingeschrieben, der Wunsch, etwas zu schaffen und vorzuweisen, tief verinnerlicht.

Besuche im Wiener Tierschutzhaus – Rettung, Hilfe, Pflege, Versorgung, Fütterung. Zwischendurch in »Tiere und andere Menschen« (Flavio Marchetti) sieht man Menschenaffen im Zwinger, die ihre Hände durch die Gitterstäbe stecken. Geht es ihnen nun gut, wohlversorgt und unbedroht, oder fühlen sie sich entwurzelt, fremd, verloren, gefangen? Die Fragen kommen einem bekannt vor …

Nachdenken über Heimat, Werte und ihren Verlust. Ein Techno-DJ philosophiert bei Romuald Karmakar über die Wertegemeinschaft einer Party, deren Level »sehr niedrig« sei, wenn sie im Club zur »gleichbleibend rhythmischen Musik« tanzen würde. Aber in Zeiten der Atomisierung, von Unabhängigkeit und Einsamkeit würde sich dabei etwas faszinierend Gemeinsames ereignen. Der Film heißt übrigens »Denk ich an Deutschland in der Nacht«.

Duisburger Filmwoche, 6. bis 12. November 2017, Filmforum am Dellplatz. »Werner Nekes – Ein Leben zwischen den Bildern« zeigt auch das 25. Blicke – Filmfestival im Ruhrgebiet; 17. November, 19 Uhr, Kino Endstation, Bochum.